※ナノファット2.0対象院:新宿三丁目院・池袋駅前院・横浜駅前院・梅田大阪駅前院

脂肪注入とは、自身から採取した脂肪を気になる深いシワやくぼみ・凹みに注入することで、肌にハリを持たせ改善を目指す施術です。

梅田大阪駅前院

治療は30分程度で終わることが多く、傷跡が目立ちにくい点がメリットです。また、自己の脂肪細胞を使用するため、異物反応のリスクを抑えて施術できます。

お顔の脂肪注入「ナノファット2.0」はこんな方におすすめ

ほうれい線などお顔のしわの改善を目指したい方 お顔のハリやツヤを保ちたい方 目の下のクマやたるみの印象を和らげたい方 頬のくぼみが気になる方 ヒアルロン酸注射を繰り返している方

脂肪注入の可能な箇所

脂肪注入は頬、目の下、ほうれい線、唇、おでこ(額)に注入可能です。しわだけでなく頬やこめかみのくぼみなどに対して効果が期待できます。

梅田大阪駅前院

ナノファット2.0はしこりになりにくいため、目の下のクマなど繊細な部位にもアプローチできます。

脂肪注入「ナノファット2.0」とは

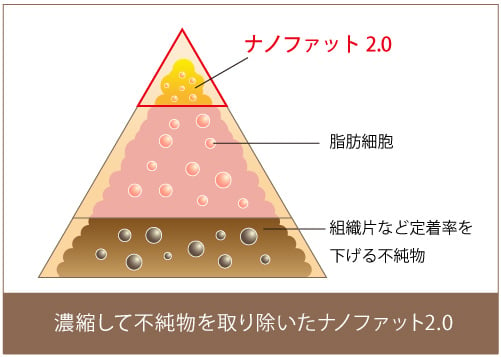

脂肪注入では、採取した脂肪をそのまま使用する方法もありますが、採取時に線維組織などの組織片が混ざることで、注入後に定着しにくくなったり、しこりが生じる可能性があります。

ナノファット2.0の特徴

ナノファット2.0は、脂肪組織に含まれる不純物を取り除き、よりなめらかにする処理がされています。さらに、濃縮した脂肪には幹細胞が含まれているため、エイジングケア効果も期待できます。

参考元:D Lo Furno, S Tamburino, G Mannino, E Gili, G Lombardo, M S Tarico, C Vancheri, R Giuffrida, R E Perrotta, Nanofat 2.0 :Experimental Evidence for a Fat Grafting Rich inMesenchymal Stem Cells , Physiol Res.66, 663–671(2017)

「ナノファット2.0」による脂肪注入のメリット

不純物を除去することで、なめらかで自然な仕上がりが期待できる。

お顔の脂肪注入とヒアルロン酸注射との違い

ヒアルロン酸注射の詳細はこちら

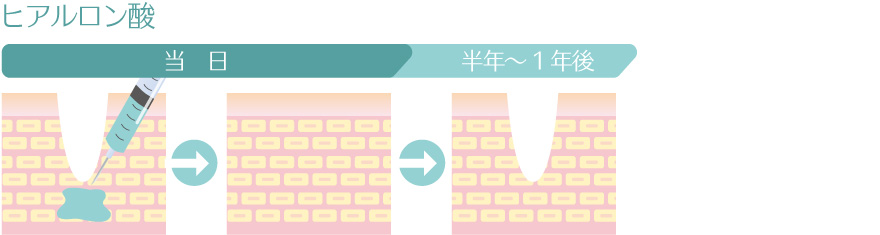

当日

半年~1年後

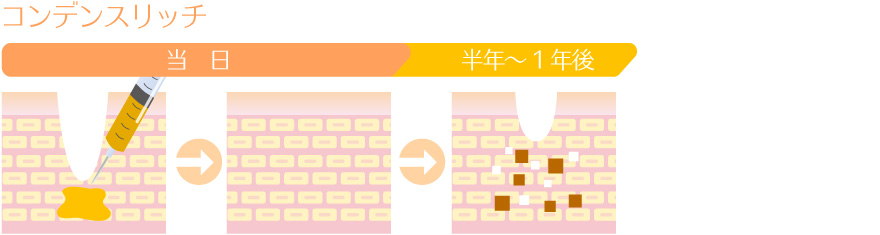

当日

半年~1年後

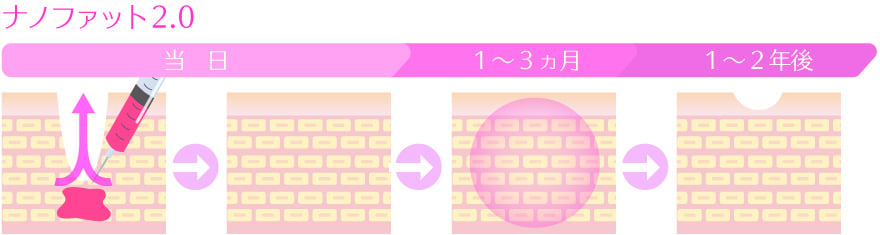

当日

1~3ヶ月後

1~2年後

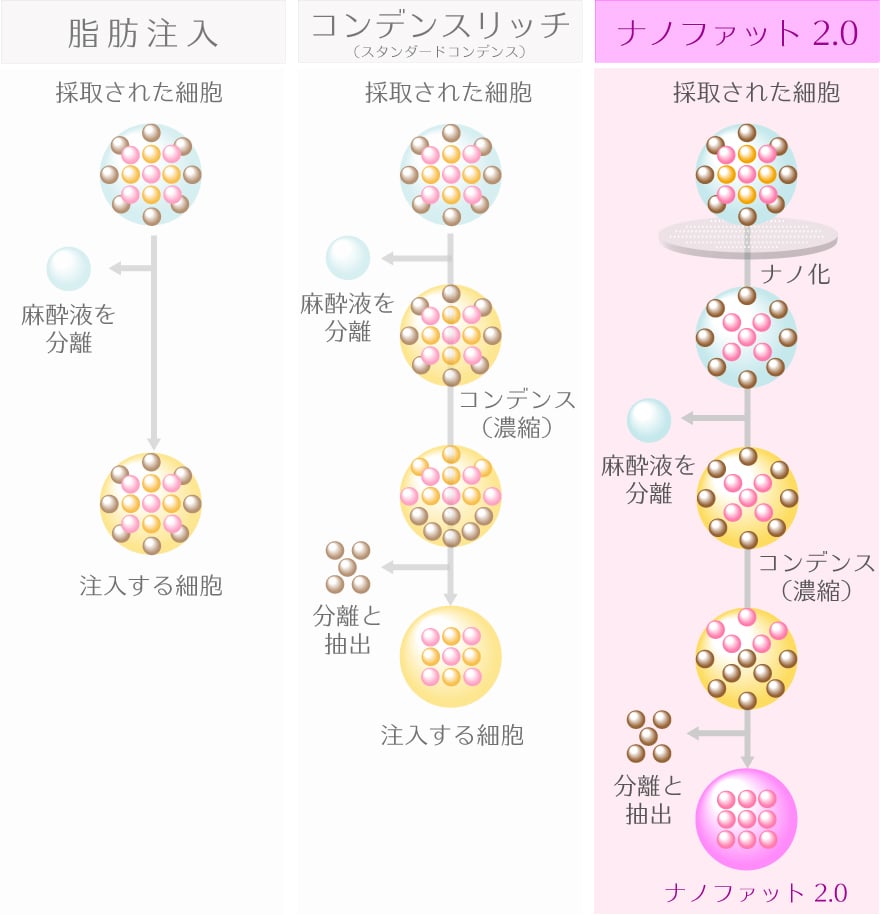

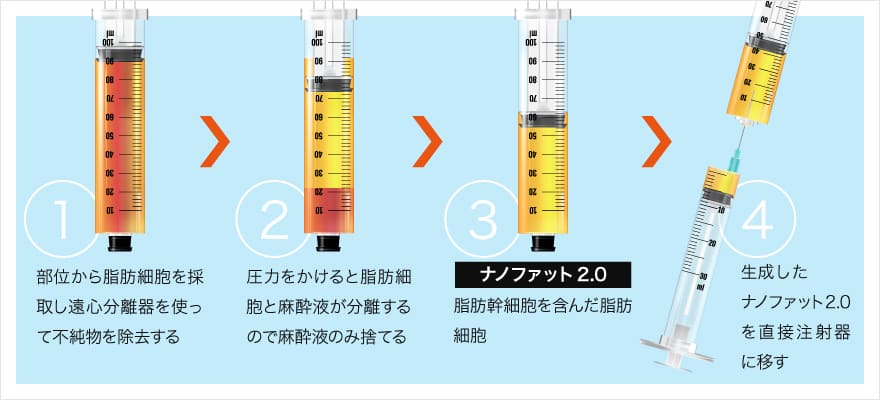

脂肪注入の方法 ナノ化・濃縮した脂肪を抽出したナノファット2.0

適応部位から抽出した脂肪細胞から、遠心分離器を使って不純物を分離させます。その後、脂肪細胞を細かく粉砕し、滑らかな状態(ナノ化)に生成します。ナノ化された脂肪細胞に圧力をかけ、凝縮させると麻酔液が分離するため、麻酔液のみを捨てます。残った脂肪細胞がナノファット2.0 です。

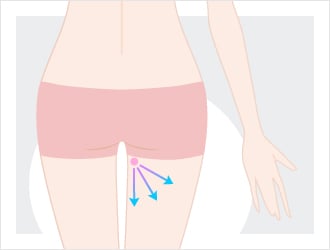

脂肪の採取部位

脂肪の採取部位は、主に太ももの内側からとなります。採取部位についてはご相談の上決めさせていただきますので、他部位からのご希望の方もご相談いただけます。

脂肪の採取は局所麻酔下で行います。不安や緊張の強い方は、表面麻酔や笑気麻酔(リラックス麻酔)などのご用意もありますのでご安心ください。

ナノファット2.0の注入方法

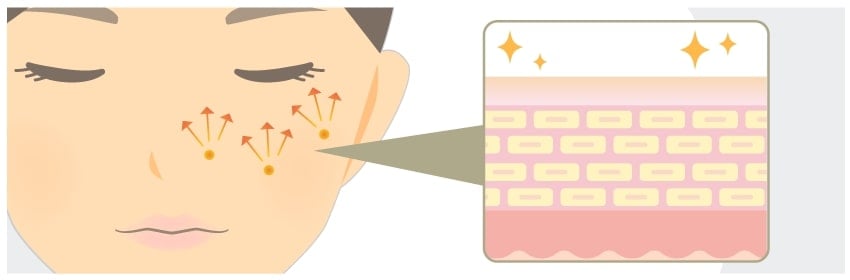

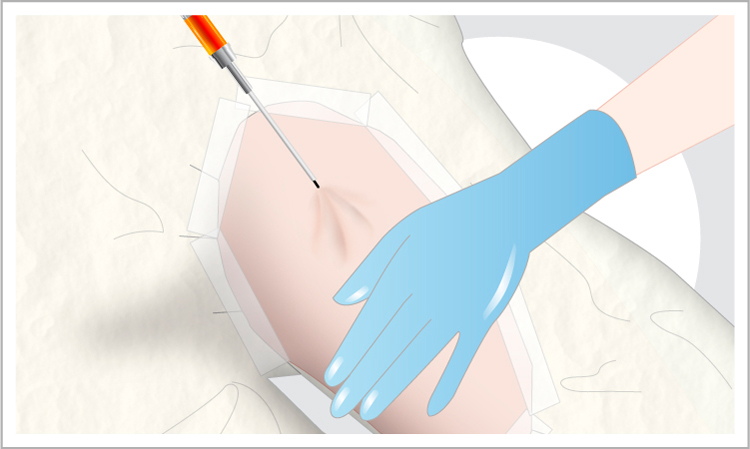

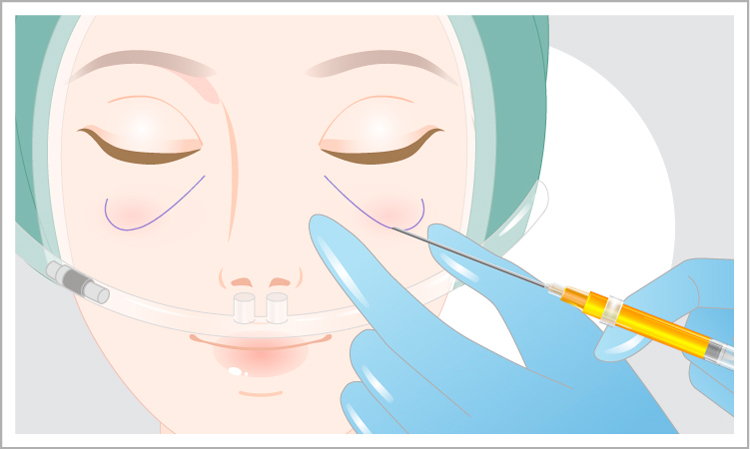

生成したナノファットをご希望の部位に注入します。1ヶ所から注入してしまうと、しこりになる可能性があるため、多方向から少しずつ注入していきます。また、少量をゆっくり注入することで定着しやすくなり、左右のバランスのとれた仕上がりを目指せます。

ナノファット施術手順

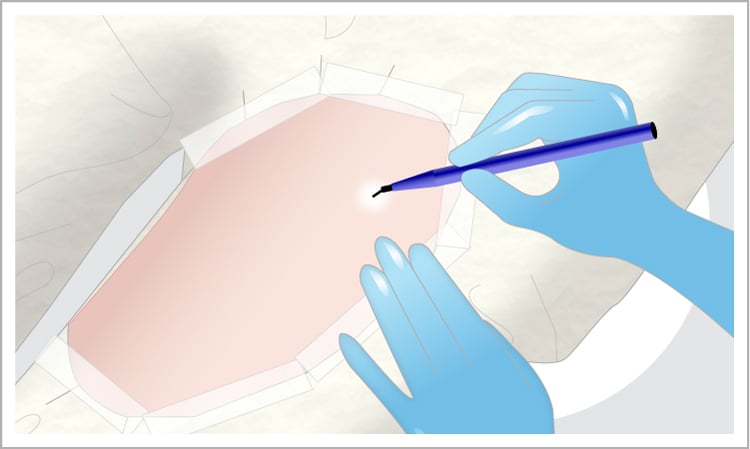

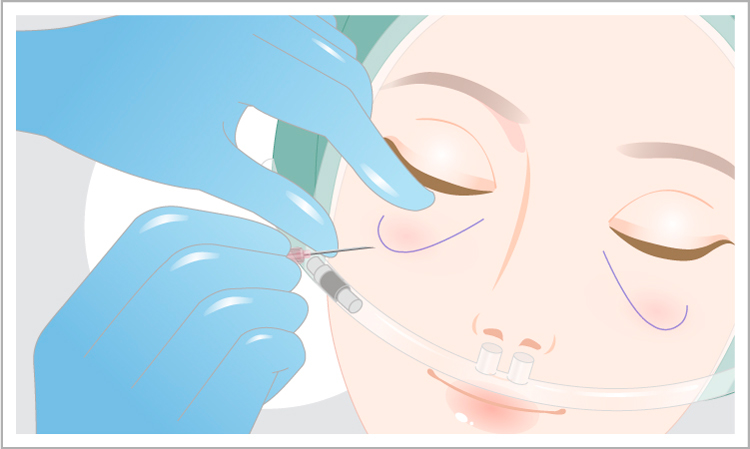

大腿動静脈を避けて局所麻酔後カニューレの挿入口を 5mm程切開。注入内容は止血・麻酔剤 テュメセント(チュメセント)125ml(生食100ml+1%E 25ml)の組成です。

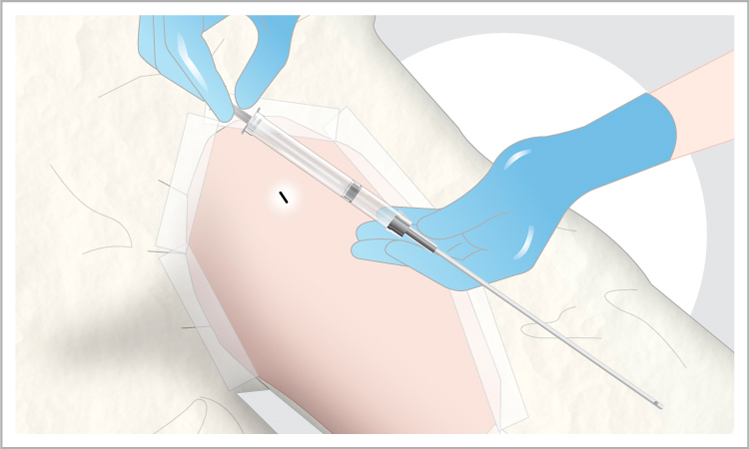

遠心分離後の脂肪で6cc程度必要なため、吸引量は15~20cc程度を目安とします。

左手でテンションをかけながら吸引します。最初はカニューレの先端が浅く入りすぎていないか目視しながら吸っていきます。

事前にMC(針) の侵入部には局所麻酔を打っています。また眼窩下Nブロックもしています。注入(短期注入) せずに層を変えながら逆向き気味に注入していきます。

デザインに沿って反対側も注入していきます。バランスをとっていきます。

お顔の脂肪注入のダウンタイムと注意点

施術時間

30~45分程度

麻酔・麻酔方法

局所麻酔

抜糸

縫合した場合のみ(脂肪採取部分)

入浴

シャワー:当日から可

洗顔・化粧

洗顔:当日から可(患部はこすらないように)

ダウンタイム

採取量によっては脂肪の採取部位に筋肉痛のような痛みが数日程度続く場合があります。まれに内出血も見られますが、1~2週間程度で改善することがほとんどです。

その他注意事項

脂肪の採取は主に太もも内側から行いますので足の付け根やおしりの付け根に数㎜の傷跡ができます(お顔に注入する場所以外にも針跡ができます)。

お顔の脂肪注入の料金

TCB東京中央美容外科では患者様にご満足いただける施術を多数ご用意しております。

料金表を見る

さらに定着率を高めたい方にはリジェネラがおすすめ

リジェネラは、患者様ご自身の真皮組織を利用し、皮膚の形成を促進する肌再生治療です。真皮組織を粉砕して生成される組織液を脂肪と混ぜて注入すると、真皮に含まれているさまざまな細胞や成長因子が組織の再生を促します。そのため、もともとの皮膚組織と注入された脂肪をなじませる効果が期待できます。

リジェネラ(RIGENERA)の詳細はこちら

お顔の脂肪注入「ナノファット2.0」のお悩み相談一覧

部位にもよりますが涙袋なら0.1-0.3㏄、しわなら0.6-1cc、凹みには1㏄以上注入します。

定着率の問題もあり、同じ部位に短期間で複数回の注入はおすすめできません。違う部位であれば再注入できる可能性があります。

ヒアルロン酸のように溶かして元に戻すのは難しい可能性が高いとお考えください。除去するには、

脂肪溶解注射(BNLS) を複数回注射することが必要な場合があります。

本ページの監修医師

見た目年齢を大きく左右するお顔の深いシワやくぼみ・凹みは、多くの患者様が悩んでいます。これらは、ヒアルロン酸注射で改善することもできますが、その効果はあくまで一時的なものに過ぎません。ご自身の脂肪を使用する脂肪注入「ナノファット2.0」なら、半永久的にふっくらとした若々しい印象を手にすることができます。

東京中央美容外科【TCB梅田大阪駅前院】

詳しいプロフィールを見る

経歴

2004年

兵庫医科大学 卒業

2004年

兵庫医科大学病院

2006年

京都医療センター 外科

2007年

京都大学医学部付属病院 心臓血管外科

2007年

静岡県立総合病院 心臓血管外科

2012年

小倉記念病院 心臓血管外科

2016年

小倉記念病院 心臓血管外科 副部長

2019年

東京中央美容外科 京都駅前院 院長

2020年

東京中央美容外科 梅田大阪駅前院 院長

さまざまな学会の専門医・会員が在籍

TCB東京中央美容外科は、日本美容外科学会(JSAS)正会員、日本形成外科学会(JSAPS)専門医・正会員、日本形成外科手術手技学会会員、日本外科学会会員・専門医、日本整形外科学会会員・専門医、日本皮膚科学会会員、日本抗加齢医学会正会員、日本アンチエイジング外科学会会員、乳房再建エキスパンダーインプラント責任医師、日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会正会員、日本静脈学会会員、日本脈管学会専門医、下肢静脈瘤血管内焼灼術指導医、日本創傷外科学会会員・専門医、日本熱傷学会会員・専門医、日本創傷治癒学会会員、皮膚腫瘍外科分野指導医・領域指導医、日本Acute Care Surgery学会会員、日本整容脳神経外科学会会員、日本頭蓋額顔面外科学会正会員、日本口蓋裂学会正会員、日本ペインクリニック学会正会員、日本マイクロサージャリー学会会員、日本麻酔科学会正会員、麻酔科認定医、麻酔科標榜医、臨床研修指導医、日本臨床外科学会会員、医学博士、などの資格を持つ医師が在籍しています。

医師紹介はこちら

医療広告ガイドラインについて

TCB東京中央美容外科では、医師監修のもと「医療広告ガイドライン」に従い、以下の2点についてホームページの見直し・改善を適宜行っております。

①体験談の削除

②症例写真を掲載する際、施術内容・施術のリスク・施術の価格などの記載

患者様にはご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。